冬は夏と比べると、あまり疲れないイメージがあるかもしれませんが、身体は体温を保つため、夏に比べて10%も多く、エネルギーを消費しています。

気付かないうちに、あなたも冬型栄養失調症かもしれません。

寒さや、インフルエンザなどの流行などから家に引きこもりがちになってしまい、身体も不調を訴えていませんか?

この記事では次のような内容について解説していきます。

- 冬型栄養失調症って?

- 冬に必要な栄養素って?

- 冬はうつや認知症も悪化するの?

- 栄養不足は高血圧や糖尿病などの病気につながる?

- 寒さを乗り切る方法は?

冬型栄養失調症について理解を深め、寒い冬も快適に過ごしていきましょう。

ぜひ、今回解説する内容を日常生活でも取り入れてみてくださいね。

うつや認知症と間違えやすい冬型栄養失調症とは

冬は多くのエネルギーを消耗するので、普段通りの食生活では栄養不足になってしまいます。

主な症状

冬型栄養失調症の主な症状です。

- 肌が乾燥しやすい

- 瞼がピリピリと痙攣する

- 口内炎ができやすい

- 疲れやすい、疲れが取れない

- めまいや頭痛

冬バテとも言われる、冬型栄養失調症。では、どのような栄養素が不足しているのでしょうか?

不足しがちな栄養素

冬に積極的に摂りたい栄養素について解説します。

- ビタミンB群:鶏肉、レバー、納豆

- ビタミンC:みかん、キウイフルーツ、イチゴ

- 葉酸・鉄分:ホウレンソウ、小松菜、レバー

- タンパク質:鶏肉、チーズ、豆乳、鱈

ビタミンB群

寒さを感じると、体内で熱を作り出そうと交感神経を働かせ、ビタミンB₁やビタミンB₆を消費します。

エネルギーを作り出す糖やたんぱく質、脂質の代謝にも関与しているため、冬場はビタミンB群の消費量も増える傾向にあります。

ビタミンC

エネルギーを作り出すのに必要な栄養素の一つです。

体内に入った異物を解毒する作用があるため、免疫力を高め、肌の乾燥を防ぎ、風邪予防にも効果的です。

ビタミンCは体内で作られるものではないため、食べ物や飲み物で積極的に摂取したい栄養素です。

葉酸や鉄分

赤血球を作る大事な栄養素で、身体を温める効果や血管を柔らかくする働きがあります。

冬は身体を温めようと、身体中に酸素を巡らせるため、赤血球の働きが増えることから不足しがちになります。

また葉酸が不足すると、高血圧や貧血を起こしやすくなります。

タンパク質

不足すると、疲労が溜まりやすくなり、体調を崩す原因となってしまい、肌荒れや抜け毛を引き起こしてしまいます。健康的な身体づくりには欠かせない栄養素です。

寒さと認知症やうつ症状の関係

低体温や低気温は、認知症のリスクを高め、認知症を悪化させる場合があります。

冬は高齢者にとって、とても注意が必要な時期です。

自律神経の乱れ

自律神経には、昼間や活動時に作用する「交感神経」と夜間や安静時に働く「副交感神経」があります。

この2種類の神経がバランスを取り合い、身体の体調を整えています。

しかし寒暖差でこのバランスが乱れると、不眠や肩こり、免疫力の低下につながります。

また加齢や認知症などにより、体温調節を担う自律神経の働きが低下する傾向があります。

冬でも生活リズムを整えることが大切です。

冬季うつ

冬は冬季うつと呼ばれるうつがあるほど、うつの症状が高まる季節。

その原因は日照時間にあります。

日照時間が短いことで、幸せホルモンと呼ばれる「セロトニン」の分泌が減り、さらに睡眠ホルモンと呼ばれる「メラトニン」は周りが暗いと脳内で分泌され、明るくなると分泌が止まります。

冬季はセロトニンとメラトニンのバランスが崩れて、不眠になったり、疲れやすくなったりとうつ症状が出てきます。

認知症の症状の悪化の原因

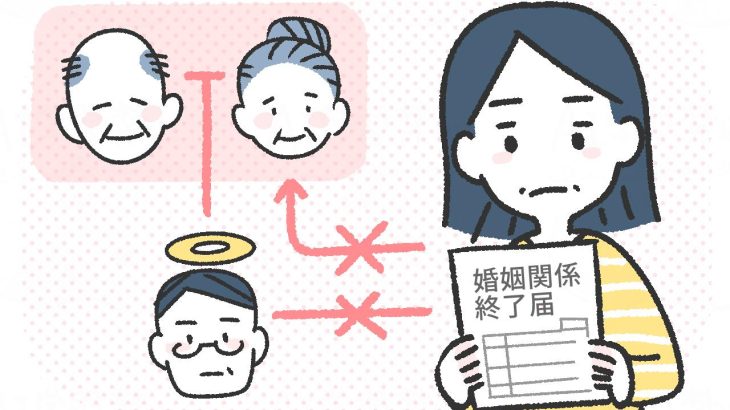

寒いからと言って、家に引きこもっていると運動不足や生活リズムが乱れ、ADL(日常生活動作)の低下を引き起こします。

また判断力が低下すると、気温や湿度の変化に気付きにくくなり、脱水や低栄養となり、うつ症状も出てしまいます。

認知症の詳しい症状についてはこちらをご覧ください。

冬型栄養失調症が起こす影響

必要な栄養素が不足すると、身体に様々な症状を引き起こします。

体調不良や病気

- 高血圧

- 糖尿病

- 肩こり

- 冷え性

冬になると、血管が収縮し、血流が悪くなります。

そうすると、身体全体へ血液が行き渡らなくなり、老廃物が溜まり、高血圧や肩こりの原因となります。

血流を促進するマッサージや身体を冷やさない服装、湯船に浸かるなどが効果的です。

体重減少や冬太り

冬はクリスマスや年末年始で、イベントが重なるため食事が偏り、過食をしてしまったり、過度に食事制限をして体重が減少したりする人が多い傾向です。

特に日頃から食事を制限している方は、多くのエネルギーを消費するので、栄養不足となります。

寒さに負けないように、バランスのいい食事を摂ることが大切です。

寒い冬を乗り切るコツ

4つの寒さ対策を紹介します。

身体を冷やさない服装をして、外に出るきっかけを作る

首回りを冷やさないようにマフラーやネックウォーマーを着用し、大きな血管がある首、足首、手首は特に冷やさないようにしましょう。

室内外の気温差は激しいときは着脱しやすい服を重ねることもポイントです。

行動範囲を広げられるよう、家族で外に出るきっかけを作り、陽に当たる時間を増やすことや、外に出て刺激を受けられるようにしましょう。

なるべく暖かい湯船に浸かる

湯温は39~40度が理想的で、なるべく浴室と脱衣場の温度差がないよう、ストーブなどを準備しましょう。

お風呂に入る前はお風呂のお湯を身体にかけてから、少しずつ浸かりましょう。

最近ではニュースでもよく取り上げられ、高齢者は特に注意したい「ヒートショック」気になる方はこちらを読んでみてくださいね。

旬の食材を取り入れる

冬の旬な食材には、不足しがちな栄養素がたくさん入っています。

- 大根:ビタミン、ミネラル

- 白菜:食物繊維、ビタミンC、カルシウム、亜鉛

- 長ネギ:βカロテン、アリシン、ビタミンC

- イチゴ:ビタミンC、葉酸、食物繊維

- みかん:ビタミンC、カロテノロイド、クエン酸

積極的に取り入れ、免疫力を高めましょう。

寒くても没頭できる時間を持つ

- 編み物をする

- 映画やドラマ鑑賞する

- 体操やストレッチをする

- コミュニティに入り、社会とのかかわりを持つ

室内でもできる趣味や取り組めることを見つけ、ストレスを解消する時間を取りましょう。

編み物などで作品作りをして、家族にプレゼントすることもいいですね。

まとめ

今回は冬型栄養失調症や、寒さと認知症やうつ症状の関係、対策について解説していきました。

寒いからと言って、引きこもりがちになるのではなく、旬の食材を堪能したり、軽い運動を取り入れたりすることで寒さに負けない体力をつけていきたいですね。

栄養不足だけでなく、日光を浴びてメリハリのある生活を心がけ、うつや認知症の進行にも注意していきましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。