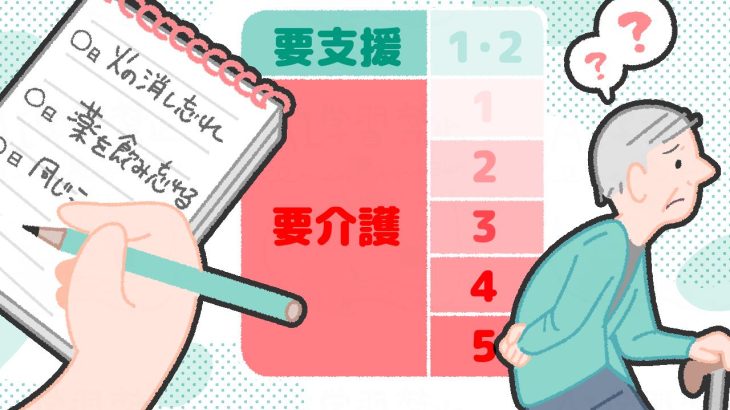

介護保険を利用してサービスを受けたい!そんな時に必要となるのが”要支援”・”要介護”などの介護認定を受けることです。

筆者は介護認定調査員として、数えきれないほどの人数の認定調査を行ってきました。初めて認定調査を受ける方の中には、「そもそも、調査っていったい何をするの?」「調査をしたあと、どうなるの?」と、数多くの疑問を抱えながら調査を受ける方が多くいらっしゃいます。

調査項目には日常生活などに関する計70個以上もの質問・調査がありますが、調査に対するご本人様の返答次第では、思うように認定結果に反映されないことも…。

認定の結果によっては利用できる介護サービスに影響が出てくることもあるので、納得のいく認定結果を出すためにここでは介護認定調査の目的や質問内容、気を付けておきたいポイントなどを介護認定調査員が分かりやすく解説していきます。

介護認定調査って何?目的や流れをざっくり解説!

介護認定調査とは?

介護認定調査とは、介護保険サービスを利用したい状況になった時に必ず行わなくてはならないものです。

”要介護”や”要支援”といった認定を受けるために、まず1番最初にご本人様と面接し、今現在の生活状況や身体・精神的な状況を詳しく調査します。

70個以上にわたる調査項目には、1つ1つに全国共通の”判定の基準”があり、調査員はご本人様の様子や聞き取り内容を注意深くキャッチし、基準に当てはめながら判定をしていきます。

どんな人が調査に来るの?

認定調査員は、市区町村の職員や、委託を受けた医療・介護の有資格者となります。

保健師や看護師、介護支援専門員など様々な方が担当しますが、すべての調査員は認定調査に関する研修を必ず受けており、判定の基準や調査内容をしっかりと理解したうえで訪問するプロです。

いつ・どこで行われる?

認定調査は、市区町村に対し介護保険に関する申請書を提出後、調査日程を調整し行われます。

調査は原則としてご本人様の”生活の中心の場所”で行われるため、主に自宅での調査となりますが、長期入院や施設での長期入所などをしている場合は”生活の場”を病院や施設とすることがあり、その場合は自宅ではない場所で認定調査を行うこともあります。

調査結果は何に使われるの?

認定調査が終わると、調査結果をもとに”介護認定審査会”という会議で介護度が審議されていきます。

この会議では認定調査の調査結果だけではなく、ご本人様の状況に関する”医師の意見書”が使用され、”要支援”や”要介護”などの介護認定の方向性が決まっていくこととなります。

調査結果や医師の意見書次第では、介護認定が下りずに”非該当”となることもあるので、必ずしも認定が下りるわけではありません。

認定調査で聞かれることとは?大きな6つの項目

①身体機能・起居動作

この項目では、麻痺の有無や寝返り・起き上がりの状況、歩行状態や視力・聴力など主に身体の動きや機能についての調査をします。

たとえば、何かにつかまらなくても起き上がれるのか?歩行器につかまれば歩けるのか?など、日ごろの身体の動きについての状況を詳しく聞き取ります。

②生活機能

”生活機能”とは、食事摂取の状況や口腔清潔・着替えなど日常生活で行われる基本的な活動についての聞き取りをします。

自分一人で出来るのか、それとも誰かが声掛けをして促さないと着替えなどが出来ないのか。衣服を下ろしてあげないと、うまくトイレが出来ないのかなど、日常行われている介助の状況についても確認していきます。

その日によっては自分1人で出来る時もあるけど、誰かが手伝わないと出来ない時もあるなどむらがある場合についても、どちらの頻度のほうが多いのかなど詳しく聞き取っていきます。

③認知機能

ここでは文字通り”認知機能”についての項目となります。認知症の有無や度合い、主に自分の生年月日や年齢・名前などを答えられるかを調査していきます。

普段は答えられないのに、認定調査員の前でだけはなぜか正答出来てしまうことは非常に多くありますが、そのような時のために次の章で対応策を記載していますので、後で詳しく触れていきましょう。

④精神・行動障害

日常の中で起こる困りごとに関しては、この項目で詳しく調査をしていきます。

例えば、物盗られ妄想や急に泣き出してしまうなどの感情の不安定さ。介護拒否や、1日に同じ話を何度も繰り返すなど…。

介助者が「困ったなぁ」と思うことは、ここの項目に反映されていきます。

その困りごとが、「ときどき」なのか「頻繁」なのかによっても、判定の基準は変わってきますので、あらかじめ困りごとの頻度を把握しておくことが大切です。

⑤社会生活への適応

少しわかりにくい表現ではありますが、社会生活への適応とは、”少し複雑な生活行動”についての項目となります。

薬の服薬やお金の管理、買い物や調理などの、複雑な生活行動が自分1人ですべて行えるのかを確認していきます。

誰かが本人に薬を渡してあげれば自分で服薬が出来るなど、介助がどの程度行われているかも重要なチェック項目となります。

⑥特別な医療対応

特別な医療とは、点滴や透析、酸素療法、褥瘡の処置についてなど、医師の指示に基づき看護師によって行われている医療対応について聞き取っていきます。

具体的な期間としては、認定調査が行われた日から起算して過去14日間に受けた医療に関しての項目となり、「1か月前に点滴を受けていたけど、今は何も行っていない」などの場合には、判定の対象外となります。

調査の時に準備しておきたい!事前準備と調査のコツ

本人の日常生活を細かくメモ!

前章では、認定調査の大まかな項目について解説をしてきました。

認定調査では、単純な”できる””できない”という事実だけでの判定をするわけではありません。「できる時もあるけれど、出来ないこともある」場合や、「できることのほうが多いけど、できない時もまれにある」など、細かい情報によって判定基準のどの位置に当てはまってゆくのかが変わっていきます。

特に歩行などの身体の機能についてや、毎日行われる排せつや着替えなどに関しては”ここ1週間程度ではどうだったか”が重要な情報となります。

認定調査日までの約1週間、どの程度までなら本人が自分1人で出来たのか。介助はどの程度行ったのか。介助があれば出来た場合と、介助なしで出来た場合はどちらのほうが頻度が多いのかなどを細かくメモしておきましょう。

被害妄想などの困りごとに関しては、1か月に1回程度しか起きないなど頻度が低い場合もありますので、調査日までの約1か月間で何回くらい困りごとが起きたのか?具体的な回数が記録できると、正しい情報を調査員に伝えることができます。

同席必須!本人だけでは真実が伝わらない

「調査」という言葉に身構えてしまい、自分を良く見せようとしてしまう方は非常に多く、調査日だけはシャキッとしてしまい、約30分~長くても60分程度の限られた調査時間の中では認知機能の低下が見えてこないことも多々あります。

実際には出来ていないのに、「自分で全てやっています」「自分で出来ます」と返答された場合、調査員は「それ、本当ですか?」とはなかなか言えません。

本人様がしっかりしていて自身のことを嘘偽りなく話せる場合を除き、認定調査には第三者が同席することが望ましいです。

調査終了後のこっそりタイムがカギ

調査に同席出来たとしても、本人が「自分でやっています」と言っていることに対して「何言っているの、出来てないでしょ!」などと言ってしまうと、ご本人様のプライドが傷つけられてしまい怒り出してしまうなど…その後の調査が出来なくなる危険性があります。

すべての聞き取りが終了した後に、「ちょっとこちらに…」と調査員を隅に誘導し、実際の正しい状況をお話しすることが重要です。

こっそりタイムが、認定結果を左右するカギになることがあるので、上手に活用しましょう。

思ったよりも介護度が低い?!納得がいかない時の対処法

どうして低くなってしまったのか?落ち着いて振り返ってみよう

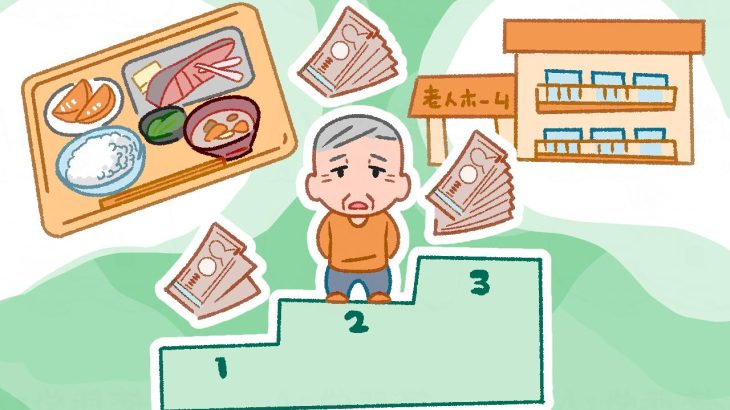

「こんなに大変なのだから、当然高い介護度が出ると思っていたのに!」そんなことも多くあります。別章でも記載した通り、認定調査は”全国統一の判定基準”に基づいて判定がされていきます。

そしてその基準は一定の期間や頻度、どの程度の介助が行われているかなどで細かく分かれており、1つの項目が全体の判定に大きく影響する場合もあります。

介護保険制度とは”必要な人に最適な量のサービスを行う”ことが大前提となっている保険制度であり、客観的な事実に基づいて介護度が決まっていくため、目に見えている事実と介護保険制度における客観的な事実にはズレが生じることも多くあります。

前章で触れているような事前準備ができなかったり真実が調査員にうまく伝わらず、結果として介護度が低くなってしまう場合もありますので、まずは落ち着いてケアマネジャーや地域包括支援センターに相談してみることも手段の1つとなります。

区分変更申請を活用しよう

認定結果にどうしても納得がいかず、調査をやり直したい場合は”区分変更申請”を行うことで、再度改めて認定調査を受けることが出来ます。

区分変更申請は、介護度が安定していた人でも状況の変化が起きた時など「今の介護度と現在の本人の状況が合わなくなった」時に申請を行うことで、介護認定の区分の変更を希望することが出来る制度です。

区分変更申請をしたとしても必ずしも認定結果が変わるとは言い切れませんが、真実が調査員にうまく伝わらず結果として低い介護度になってしまった場合などには、再度認定調査を受けることで正しく状況が伝わることもあるので状況に応じて活用していきましょう。

担当のケアマネジャーや市区町村の介護保険窓口に相談を行うことで、区分変更申請を進めることが出来ます!

最後の手段「不服申し立て」

市区町村が行った手続き(介護認定や介護保険料などの決定)に関して不服があるときは、都道府県に対して「不服申し立て」を行う制度があります。

この制度では「介護度の妥当性」ではなく、あくまでも制度や判定の基準に基づき適正な認定が行われたか否かの判断となりますので、不服申し立てをしたとしても要介護度が変わるとは言い切れないという点に注意が必要です。

手続きの工程も非常に複雑且つ数か月もの時間がかかりますので、要介護度の不満に関しては区分変更申請のほうが申請から認定までの期間も短く、現実的な手段となっています。

まとめ

介護認定調査は、要介護度を決定するための大切なステップ。実際の状況を出来る限り正しく伝えることで、納得のいく結果につながります。

特に初めての認定調査では、ご本人様もご家族様も緊張してしまったりうまく伝わらず焦ってしまうこともあるかもしれませんが、事前準備やメモを活用することで落ち着いて状況を伝えることが出来ます。

「介護認定調査とは何なのか」を改めて確認し、うまく乗り切っていきましょう。