私は地域でケアマネジャーとしてかれこれ20年近く、たくさんのご家庭の介護に関わらせていただいてきました。その中で感じるのは、介護は「大変さ」だけじゃない、ということ。

もちろん、きれいごとばかりではありませんが、ご家族の絆や、ご本人の新たな一面に触れる、かけがえのない時間でもあるんですよね。

さて、この記事を読んでくださっているあなたは、ちょうど50代、60代でしょうか。働き盛りで、ご自身の生活もこれからという時。あるいは、子育ても一段落して、少し肩の荷が下りた頃かもしれませんね。

そんな矢先に、親御さんの介護が「突然」始まる…。本当に、他人事ではないんです。「うちの親はまだまだ元気だから」と思っていても、病気や怪我は、ある日突然やってきます。

そうなった時、多くの方がまず直面するのが、やっぱり「お金」の心配。「これから、いくらかかるんだろう…」「自分たちの生活もあるのに、どうしよう…」頭の中はグルグルと、不安で眠れない夜を過ごす方も少なくありません。

病院から退院を迫られ、どうしたらいいか分からず、私のところに駆け込んでこられる時の、皆さんの切羽詰まった表情…私はそれを何度も見てきました。そのお気持ち、痛いほどよく分かります。でも、どうか一人で抱え込まないでください。

この記事では、在宅介護のリアルな費用感から、使える制度、そして私たち専門職がどうサポートできるのかまで、現場の経験を交えながら、できるだけ分かりやすくお伝えします。

「まさか…」その日から始まる、戸惑いとリアルなお金の話

「母が入院して…」「退院後の介護について、病院から話があって…」。介護の始まりは、いつも突然です。心の準備も、お金の準備もできていない。そんな中で、「これからどうなるの?」という不安がどっと押し寄せてくる。これは、本当にしんどい状況だと思います。

「介護にはお金がかかる」という漠然としたイメージはあっても、具体的に「何に」「いくら」かかるのかが見えないと、不安ばかりが大きくなってしまいますよね。

利用できるサービス、費用の目安、公的な支援。これらを具体的に知るだけで、「なんだ、そういうことか」「少し先が見えてきた」と、皆さんの表情が和らぐ瞬間を、何度も見てきました。知ること、それが不安と向き合う第一歩なんです。

環境を整えるためのお金

まず、在宅介護を始めるにあたって考えたいのが、ご自宅の環境整備です。

ご本人の安全確保はもちろん、介護する家族の負担を減らすためにも、実はとても大切です。

住宅改修費

手すりを付けたり、段差をなくしたり、トイレを使いやすくしたり。これらは転倒防止や自力での移動・排泄を助けます。

介護保険の「住宅改修費支給」を使えば、上限20万円までの工事費用のうち、原則1割(所得により2~3割)の負担で済みます。最大18万円の補助は大きいですよね。

福祉用具の費用

ポータブルトイレや入浴用の椅子などは、介護保険で年間10万円まで、原則1割(または2~3割)負担で購入できます。

一方、介護用ベッドや車椅子などは「レンタル」が主流。特にベッドは、起き上がりを助け、介護者の腰の負担も減らしてくれる優れもの。月々のレンタル料も、介護保険を使えば数百円から千数百円程度で済むことが多いです(要介護度などの条件あり)。

送迎手段

通院などに福祉車両は便利ですが高価。実際には、自治体のタクシー券や地域の移送サービスを利用する方が多いです。

一度自治体の窓口で相談してみてください。

毎月コンスタントにかかるお金

初期費用と合わせて、毎月どれくらいかかるのかも気になるところですよね。

介護保険サービスの自己負担分

ヘルパー、デイサービス、訪問看護など。利用するサービス量や要介護度で変わりますが、月々1万5千円~5万円程度 が一つの目安でしょうか。もちろん、これ以上かかる場合もあります。

医療費・薬代

持病の治療費や薬代。これも個人差が大きいですが、月1万~2万円程度 は見ておきたいところ。急な受診費用なども考慮に入れると安心です。

おむつ代・食費など日用品費

これが意外とかさむんです。おむつ代は月数千円~1万円以上 になることも。介護食や栄養補助食品が必要になると食費も増えます。

消耗品も含め、月5千円~3万円程度 は見ておくと良いかもしれません。

忘れないがちな「家族の負担」というコスト

通院の付き添いで半日潰れたり、仕事を休んだり…。交通費も時間もかかります。買い物代行や手続きの手間も。

金額には表せないけれど、ご家族の時間や労力、精神的なエネルギーも、大きな「コスト」です。

これを念頭に、介護サービスをうまく使うことが大切なんです。

ざっくり合計すると、在宅介護の月額費用は、平均5万円~7万円程度と言われます。でも、これはあくまで平均値。ご自身の状況に合わせて、リアルな数字を把握することがスタートです。

「やっぱり高い…」でも、諦めないで!負担を軽くする制度がある!

「月々そんなにかかるなんて…」と、ため息が出たかもしれません。

でも、大丈夫。日本には、介護の経済的負担を軽くするためのセーフガードがあります。

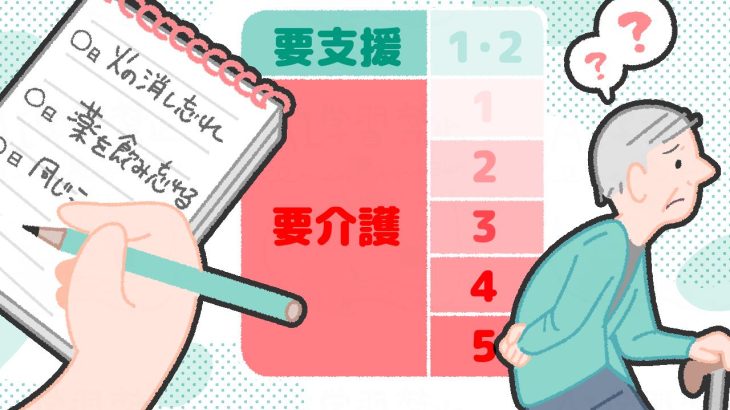

介護保険制度

基本中の基本。サービスを原則1割(所得により2~3割)負担で利用できます。

高額介護サービス費制度

月の自己負担額には上限があって、超えた分は申請すれば戻ってきます。

上限額は所得で決まりますが、「青天井じゃない」と知るだけで安心感が違いますよね。

高額医療・高額介護合算療養費制度

医療費も介護費も高額になった場合、年間の合計額が基準を超えれば、さらに払い戻しがあります。

自治体独自の支援

おむつ代助成、配食サービス、タクシー券など、市区町村ごとに色々な支援があります。

広報誌や窓口、地域包括支援センターでぜひ確認を!「こんなのあったんだ!」という発見があるかもしれませんよ。

「制度が複雑で…」と感じたら、迷わず専門家を頼ってください。

あなたの街の頼れる味方、「地域包括支援センター」と「ケアマネジャー」

介護のことで「困ったな」「誰に聞けばいいんだろう?」と思ったら、まず訪ねてほしいのが「地域包括支援センター」です。

高齢者のための総合相談窓口で、専門職(保健師、社会福祉士、主任ケアマネ)が無料で相談に乗ってくれます。秘密厳守なので、安心して話せますよ。

「ちょっと気になることがあるんだけど…」くらいの軽い気持ちで大丈夫。地域の頼れる存在です。

そして、具体的に介護サービスを使う段階になったら、私たち「ケアマネジャー」 が登場します。ケアプランを作るだけでなく、あなたの「困った」を代弁し、調整役になります。

使えるサービスや制度の情報を提供します。不安や悩みに寄り添い、一緒に考えます。時には愚痴聞き役も。医師やヘルパーさんなど、多くの専門職と連携するチームの要になります。

在宅介護はチームプレー! 「人に頼る」勇気を持とう

「親のことは自分たちで」「人に迷惑はかけられない」。そう思って、全部背負い込んでいませんか?

その気持ち、すごくよく分かります。でも、

今の介護は、家族だけで頑張る時代じゃないんです。

医師、看護師、薬剤師、リハビリ職、ヘルパー、デイサービスの職員、そしてケアマネ…。たくさんの専門職がチームを組んで、あなたとご家族を支えます。

それぞれの専門家が力を合わせれば、家族だけでは解決できないことも、きっと乗り越えられます。

どうか、「人に頼る」ことをためらわないでください。それは決して「負け」ではありません。

むしろ、ご本人とご家族が、より良い時間を過ごすための「賢い選択」なのです。

在宅? 施設? 費用だけじゃない、家族みんなで考える「暮らしの選択」

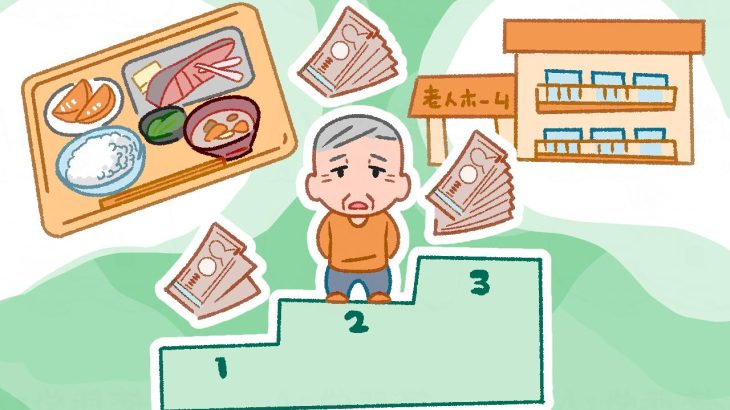

介護の場所を考えるとき、在宅か施設か、悩みますよね。

費用面では、一般的に在宅の方が負担は軽い傾向にあります。施設は種類にもよりますが、月々10万~25万円以上かかることも。

でも、これはお金だけで決められる問題ではありません。

一番大切なのは、ご本人の「どう暮らしたいか」という気持ち。介護する家族の体力や時間、精神的な余裕は? 無理は続きません。

ご本人の心身の状態は? 医療的ケアの必要度は?家の環境は介護に適している?

これらのことを、ご本人、ご家族、そして私たち専門職も交えて、とことん話し合うことが大切です。

「正解」はありません。その時々で、みんなが納得できる「最善」を探していく。

そして、状況が変われば、選択肢を見直す。そんな柔軟な姿勢が、きっと助けになります。

最後に…不安を「知る」ことで、希望に変えよう

介護には、確かにお金がかかります。でも、その不安に押しつぶされないでください。

この記事でお伝えしてきたように、負担を軽くする制度があり、相談できる場所があり、支えてくれる人たちがいます。

「知っている」ということ。それが、漠然とした不安を、具体的な行動へと変える力になります。「介護保険がある」「相談できる人がいる」。そう思うだけで、少し心が軽くなりませんか?

介護は、大変なことばかりではありません。大変さの中に、きっと、これまで気づかなかった家族の温かさや、ご本人の新たな一面を発見する瞬間があります。

どうか、一人で抱え込まないで。私たちケアマネジャーや地域の力を、どんどん頼ってください。そうすれば、介護はもっと安心できる、温かいものになるはずです。

少しでも、あなたの心の重荷が軽くなれば、と願っています。