親の介護拒否によって、家族での介護や介護サービスの利用について話が進まず悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

特に、体調面の変化や認知機能の低下が進むと、家族の言葉にも耳を貸せない状態になり、より介護拒否が強まる可能性があります。

今回は、介護拒否が起きる5つの原因やシチュエーション別の対応方法、さらに介護拒否があっても介護サービスに繋げるための5つの工夫を分かりやすく解説します。

大切なご家族が安心して介護を受けることができ、家族が抱えるストレスや悩みの解消につながるヒントが見つかるため、ぜひ最後までご覧ください。

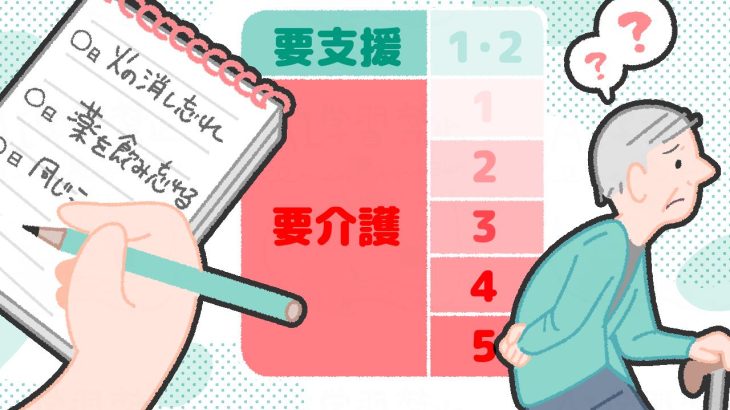

介護拒否とは、介護が必要な高齢者が介護を拒否すること

介護拒否とは、介護が必要な高齢者が、家族からのサポートや介護サービスを拒否する状態のことです。

介護拒否の背景には、介護されることへの恥ずかしさやプライドの高さ、認知機能の低下などの要因が関係しています。

具体的には認知症の進行によって、介護を受ける必要性が理解できず、「自分でできる」「必要ない」と頑なに拒否するケースも珍しくありません。

このような介護拒否が続くと、適切なサポートが受けることができず、心身の状態や家族を含めた介護者との関係悪化にもつながります。

そのため、親の介護拒否は介護を行う家族にとって大きな課題となっています。

介護拒否はなぜ起きる?5つの原因

親が介護拒否をする理由が分からないため、対処できずに困っている方は多いと思われます。

介護拒否が起きる主な原因は、以下のとおりです。

- 介護されることが恥ずかしいと思う

- できない自分に歯痒さを感じているから

- 自立心やプライドが高いから

- 痛みや不快感などの体調不良があるから

- 介護を受けることに不安や恐怖を感じているから

一つずつ解説します。

介護されることが恥ずかしいと思う

介護されることが恥ずかしいという思いから、介護拒否をする高齢者は少なくありません。

長年、自立した生活を送ってきた高齢者ほど、「他人の手を借りるなんて」と介護を受けることに恥ずかしさを感じます。

特に、排泄や入浴、着替えなどのプライバシーに関わる介助は強い拒否につながりやすく、異性の介護者に対しては、さらに介護拒否が強まる可能性があります。

できない自分に歯痒さを感じているから

できない自分への歯痒さも、介護拒否の原因のひとつです。

介護が必要な高齢者の中には、介護者への感謝と同時に「迷惑をかけて申し訳ない」と罪悪感を感じて、次第に自信を失うこともあります。

また、介護を受けることで、自分のペースややり方で行っていた生活動作が出来なくなり、不満やストレスを感じることもあります。

このような葛藤や無力感が、結果的に介護拒否へつながるため、本人の気持ちに寄り添う姿勢が重要です。

自立心やプライドが高いから

自立心やプライドが高いことも、介護拒否につながります。

多くの高齢者は、長年自立した生活を送っており、中には「他人の世話にはならない」という自立心が強い方も少なくありません。

特に、一家の大黒柱として家族を支えてきた方・社会的な地位に就いていたプライドの高い方ほど、その傾向が強いです。

しかし、いざ介護を受ける立場に立つと、自立心やプライドを傷つけられた気分になり、結果的に介護そのものを拒否することがあります。

痛みや不快感などの体調不良があるから

痛みや不快感などの体調不良が介護拒否の原因になることもあります。

高齢者は、ちょっとした動作でも強い疲労を感じやすく、腰痛や不眠、口内炎などがあると、介護を受けること自体に負担を感じる場合もあります。

たとえば、「体がだるいからお風呂に入りたくない」「入れ歯が合わず食事がつらい」と言われた場合、実は体調の悪化が原因となっていることもあります。

そのため、日々の観察や体調確認を行い、本人の状態に合わせた対応が大切です。

介護を受けることに不安や恐怖を感じているから

介護を受けることに不安や恐怖を感じていることも、介護拒否の原因の一つです。

状況を理解できない高齢者の場合、どこに連れていかれるのか・何をされるのかという不安から、介護そのものを拒否することがあります。

たとえば、初めてデイサービスを利用した場合、「帰ることが出来ない」と誤解し、不安が強くなってしまい介護を拒否するケースもあります。

そのため、高齢者が安心できるような声かけや、少しずつ介護者とのコミュニケーションの機会を積み重ねることが必要です。

認知症が原因?介護拒否との密接な関係

認知症による認知機能の低下は、介護拒否と密接に関係している場合があります。

認知症によって判断力や理解力が低下していると、「なぜ介護を受ける必要があるのか」「一体何をされるのか」と理解できず、介護を拒否するケースは少なくありません。

また、記憶力が低下している場合でも、負の記憶は残りやすく、影響を受けて介護拒否につながる可能性があります。

たとえば、着替えがうまくできず介護者から注意を受けた場合、その時の記憶が強く残り、「また嫌な言われ方をされる」と思って介護を拒むケースもあります。

本人が安心できるように、声かけや説明の仕方などを工夫することが重要です。

「もう少し認知症について詳しいことを知りたい」と思う方は、以下の記事も参考になります。

親の介護拒否によって家族が抱える3つのリスク

親の介護拒否が続くと、家族も以下の3つのリスクを抱える可能性があります。

- 親自身の健康状態が悪化し、在宅生活が難しくなる

- 家族の心身の負担が限界に達する

- ネグレクトを含めたさまざまな虐待につながる

一つずつ解説します。

親自身の健康状態が悪化し、在宅生活が難しくなる

介護拒否によって、親自身の健康状態が悪化し、在宅生活が難しくなるリスクが伴われます。

たとえば、介護拒否によって自宅に閉じこもる生活が続いている場合、運動量が少なくなるため、筋力や心肺機能が低下し、転倒や体調不良のリスクが高まります。

また、刺激が少ない生活によって認知機能が低下し、物忘れや意欲の低下を招く可能性があります。

さらに、栄養不良や生活リズムの乱れも合わさり、妄想や抑うつ症状につながる可能性があるため、結果的に在宅生活が難しくなるでしょう

家族の心身の負担が限界に達する

介護拒否がきっかけとなり、家族の心身の負担が限界に達するリスクも伴われます。

介護拒否によって介護サービスを利用できない場合、排泄や入浴などの介護を家族が担うことになるため、心身ともに疲弊する可能性が高まります。

また、「努力が報われない」「どう対応すればいいか分からない」と無力感を感じ、最悪の場合、介護うつや介護離職に追い込まれるケースも少なくありません。

家族のサポートが在宅介護の要となるため、介護拒否への適切な対応が必要です。

ネグレクトを含めたさまざまな虐待につながる

介護拒否が続くと、最悪の場合、ネグレクトを含めた虐待につながる可能性があります。

必要な介護ができない状態が続くことで、周囲から「介護放棄」と見なされ、周囲から誤解を受けることにより、家族に大きなストレスがかかります。

実際に、介護者の負担が限界を迎え、暴言や暴力、放置などの高齢者虐待に該当する行為が生じたケースもあります。

そのため、介護拒否が起こる背景を理解し、早急に適切なサポートや対応をとることが必要です。

介護放棄について詳しい内容を知りたい場合、以下の記事も参考になります。

シチュエーション別!介護拒否の適切な対応方法と注意点

さまざまな生活場面で介護拒否が起こり、どのように対応したらいいのか悩む方は多いと思われます。

こちらでは、5つのシチュエーション別の適切な対応方法と注意点について解説します。

食事を拒否する場合

食事拒否は高齢者の健康状態に直接影響を与えるため、早めの対応が必要です。

食事拒否の原因は、主に以下の要因が関係しています。

- 嚥下能力の低下

- 口腔内の痛み

- 気分の落ち込み

- 味付けや食事環境への不満

また、「箸の使い方がわからない」「食べ物なのか分からない」などの認知機能の低下も食事拒否の原因になる場合もあります。

まずは食事拒否の原因を一つずつ確認し、食事の内容や時間帯、環境を高齢者に合わせて工夫することも効果的です。

お風呂や着替えを拒否する場合

入浴や着替えの拒否は、体の清潔保持や健康維持に大きな影響を与えるため、注意が必要です。

お風呂や着替えを拒否する主な原因は、以下のとおりです。

- 気温(寒さ・暑さ)

- 体を見られる・触れられることへの恥ずかしさ

- お風呂と着替えに関する手順の複雑さ

- 体の不調による負担

具体的には、「お風呂場が寒い」と入浴を嫌がることや「他の人に自分の体を見られたくない」という気持ちが強くなり、介護を拒否する場合もあります。

そのため、お風呂場の環境を整える・「お風呂」という言葉を避けて声をかけるなどの工夫を行うと効果があります。

トイレを拒否する場合

トイレを拒否する背景には、以下の要因が複雑に絡んでいる場合が多いです。

- 他人に見られることへの恥ずかしさや不安

- 体の不調

- 認知機能の低下

たとえば、尿意・便意が認識できない・トイレの場所が分からないことによって、失敗を恐れて拒否につながるケースもあります。

まずはプライバシーを確保し、本人のペースに合わせて優しく声をかけ安心感を与えることが大切です。

服薬を拒否する場合

服薬の拒否は、高齢者の健康に深刻な影響を与える問題です。

薬を適切に飲まないことで、持病の悪化や合併症のリスクが高まります。

服薬を拒否する背景には、以下の理由が挙げられます。

- 薬の必要性を理解していない

- 副作用への不安や思い込み

- 認知機能の低下による飲み忘れ

- 服薬介助を行う介護者との相性の悪さ

また、嚥下機能の低下で飲み込みにくさを訴え、拒否するケースもあります。

そのため、医師や薬剤師と連携し、薬の効果や必要性をていねいに説明しましょう。

さらに、服薬のタイミングを工夫し、一包化や薬の形状を変更し、飲みやすさを改善する方法も効果的です。

外出を拒否する場合

外出拒否が続くと、必要な介護を受ける機会や社会参加の機会を失うリスクがあります。

高齢者が外出を拒否する背景には、以下の理由が挙げられます。

- 外出する不安や面倒くささ

- 体調不良

- 外出の目的や意味が分からない

たとえば、認知機能が低下している方の場合、「どこに行くのか」「何をするのか」が分からないままでは、強い不安を感じて拒否する場合もあります。

そのため、外出の目的や内容をていねいに説明し、「美味しい食事を準備していますよ」などの具体的なメリットも伝えると、安心感を与えることができるでしょう。

介護拒否をする親を介護サービスにつなげる5つの工夫

介護拒否によって介護サービスを利用できないため、大きなストレスを抱えている方は少なくありません。

介護拒否をする親を介護サービスにつなげるためには、以下の5つの工夫を実践するとうまくいく可能性が高まるでしょう。

- 親の気持ちに耳を傾ける

- 焦らず時間をかけて進める

- 負担の少ない提案から始める

- 親が信頼している第三者に協力してもらう

- 親自身に決めてもらう

くわしく解説します。

親の気持ちに耳を傾ける

介護拒否をする親を介護サービスにつなげるためには、親の気持ちに耳を傾けることが重要です。

親は「子どもに迷惑をかけたくない」「昔は自分で出来ていたのに…」という喪失感やプライドから、介護サービスを拒む方も少なくありません。

そのため、「自分の弱さを見せたくない」と思っている場合、耳を傾けつつ、「その気持ちはよく分かる。」と共感を示すと、少しずつ心を開いてくれることもあります。

親の本音を否定せず、じっくりと向き合うことで、介護サービスの利用につながるでしょう。

焦らず時間をかけて進める

焦らず時間をかけて進めることも、親を介護サービスにつなげるためには必要です。

親は自立心と介護が必要な現実との間で葛藤しており、急かされることで強く拒否することもあります。

たとえば、デイサービスの利用を嫌がる高齢者の場合、まずは見学に行き、その後体験利用を経て、本利用につながるよう段階的に進める方法が効果的です。

焦らずに関係性を保ちながら進めることにより、親も安心して介護サービスの利用を受け入れることができるでしょう。

負担の少ない提案から始める

介護拒否をする親に介護サービスをつなげるためには、まず負担の少ない提案から始めることが効果的です。

親に「介護が必要」といきなり伝えると、本人の自尊心や自立心を傷つけ、現実を受け入れきれないため、強く拒否する場合があります。

たとえば、訪問介護を利用する場合、「ヘルパーさん」ではなく「話し相手」と伝えることで、心理的に受け入れやすくなります。

さらに、デイサービスの利用を進める際、「まずは見学だけしてみよう」と声をかけることで、ハードルを下げることができます。

以下の記事も参考になるため、ぜひご覧ください。

親が信頼している第三者に協力してもらう

介護拒否が続いていると、家族だけで説得しても、お互いに感情的になりやすく、話が進まないことも少なくありません。

そのようなときは、親が信頼している第三者に協力してもらうことが効果的です。

具体的には、かかりつけ医やケアマネジャー、親しい親戚などから介護サービスの必要性やメリットを伝えることで、親も中立的な意見として聞き入れてくれます。

家族だけで抱え込まず、信頼できる第三者の力を借りることも、介護サービスを利用するための第一歩となるでしょう。

親自身に決めてもらう

親が介護サービスを拒否する理由の一つに、「自分のことは自分で決めたい」「他人を頼りたくない」という強い自立心や自尊心があります。

そのため、家族が一方的に勧めると、「自分の気持ちを無視された」と感じ、かえって拒否感が強まる場合もあります。

たとえば、「デイサービスに行こう」と一方的な言い方ではなく、「AとB、どちらが良さそう?」と選択肢を出し、本人に選んでもらうことも効果的です。

親の気持ちを尊重し、自分の意思で決めるように配慮することが、スムーズな介護サービス利用につながるでしょう。

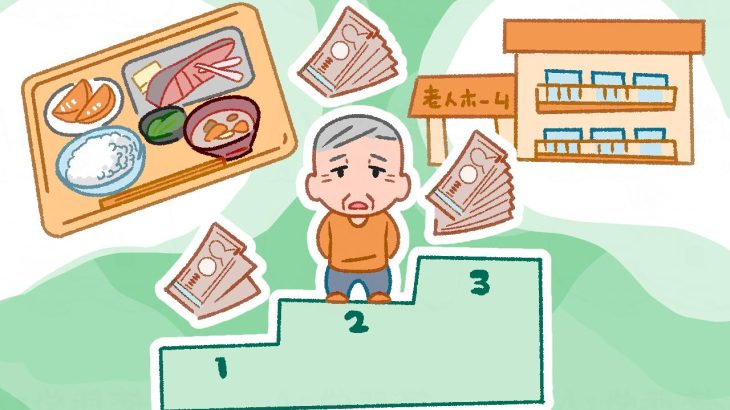

親の介護拒否で限界感じたら…介護施設という選択肢も考えましょう

親の介護拒否が続き、家族だけで介護を行うと、心身ともに疲弊し「もう限界かもしれない…」と感じる方も少なくありません。

そんなときこそ、介護施設という選択肢を前向きに検討することも大切です。

介護施設へ入居すると、24時間体制の介護や医療ケアを受けられるため、家族も安心して介護を任せることができます。

とはいえ、「どんな介護施設が合うの?」「親が納得してくれるか心配…」と迷う方も多いのではないでしょうか?

そのような時は、地域介護相談センター「近所のよしみ」へご相談ください。

国家資格を取得し、介護現場を経験したプロのスタッフが、ご家族の状況や希望に合わせた選びから入居まで、手厚くサポートします。

まずは、以下のリンクから無料相談を申し込みましょう。

まとめ

今回は、介護拒否の原因やシチュエーション別の対応方法、介護サービスにつなげるための工夫について解説しました。

介護拒否の原因は、羞恥心やプライド、自分に対する歯がゆさなどの内面的な要素や認知症によって状況を理解できず不安になることが原因です。

拒否が続くと、家族の負担は大きく、介護離職やうつ、ネグレクトなど深刻な問題に発展するリスクがあるため、さまざまな場面に応じた柔軟な対応が欠かせません。

また、介護サービスの利用を無理につなげようとすると、「私の気持ちを無視された」と思い、逆効果となります。

信頼できる第三者から協力を得ることや親の気持ちをなるべく尊重し、負担の少ない提案から少しずつ進めましょう。