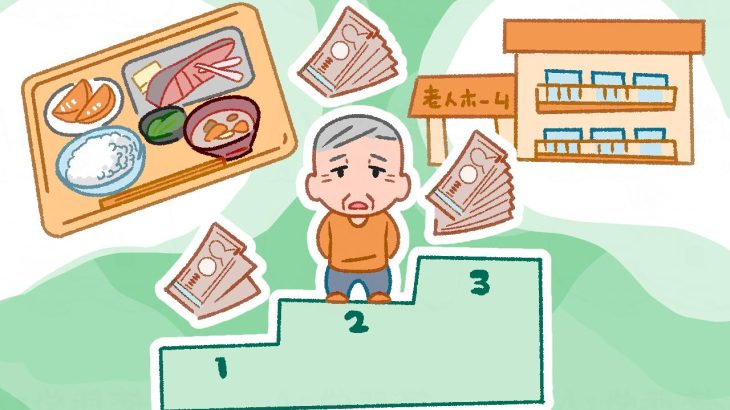

介護認定を受け、いざ自宅や施設での介護がスタートすると、単純な介護サービスに対する費用だけではなく、様々な費用が掛かってきますよね。

デイサービスや訪問介護、福祉用具など…介護サービスには費用がかかり、施設入所の場合は食費や居住費等も支払わなくてはなりません。

今回は、「介護費用がかさんで困っている…」「世帯分離って、聞いたことはあるけれどよくわからない」そんな方に、介護費用の低減が出来る場合がある「世帯分離」についてのメリット・デメリットを介護認定調査員の立場から分かりやすく解説していきます!

切っても切り離せない、「介護とお金」

介護でかかるお金をざっくり解説

介護サービスには様々なものがあり、デイサービスや訪問介護、ショートステイ、状況によっては施設入所など、ご本人様の状態や状況により利用するサービスの種類やサービス量は変化していきます。

利用するサービスによって「1回あたり〇〇円」や「1か月あたり〇〇円」など細かく料金は設定されており、それだけでなく要介護度によっても料金は変化していきます。

介護全体でかかる費用はそれだけではありません。例えばデイサービスでの食費や、ショートステイでの滞在費・食費。施設入所であれば居住費・食費・その他理美容費など、介護には単純なサービス利用費だけではなく、様々な場面でお金がかかってきます。

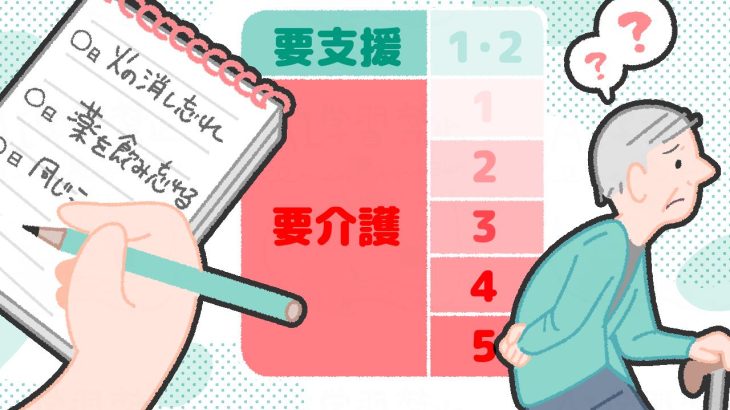

介護保険の「負担割合」とは?

現在の介護保険制度においては、介護サービス利用時の負担割合は1割・2割・3割となっており、人それぞれ所得に応じて割合が変わってきます。

つまり、介護サービス利用にかかった費用のうち、7割~9割は介護保険で賄われているのです。

例)負担割合が1割の人の介護サービス費用に10,000円かかっている場合

9,000円(介護保険の給付で賄われる)+1,000円(本人が負担する金額)=10,000円(サービス利用にかかった金額)

しかし、ここで注意しなければならないことがあります。それは…

1割~3割の自己負担で済むのは、「介護サービス費用」のみである点です。食費や居住費などは、全額自己負担です。

そもそも、「世帯分離」ってなあに?

「世帯」の考え方

「世帯」とは、住民票上で同じ住所に住み、生活を一緒にしている家族などが、”1つの単位”として登録されている場合をいいます。

しかし、状況によっては別々で暮らしていても、扶養関係などが理由で「同じ世帯」になる場合もあります。

反対に、同じ住所で生活していても住民票の手続き次第で別々の世帯にすることもできます。

また、「世帯」というと家族グループのようにも感じますが、たとえば1人暮らしであっても世帯主として登録されていれば、1つの世帯として扱われます。

世帯分離とは?

「世帯分離」とは、住民票上の「世帯」を別々に分けることをいいます。同じ家に住んでいる家族でも、役所に届け出をすることで”別世帯”として登録することが出来るのです。

例えば、親1人と長男夫婦の計3人で一緒に暮らしていたとします。

この場合、世帯主を長男として親と妻を扶養に入れることで「1つの世帯」としますが、住民票の手続きをすれば「親:1世帯」と「長男夫婦:1世帯」と、分けることができます。これが「世帯分離」となります。

世帯分離を行うメリット!自己負担が軽くなるケースも

介護保険の負担割合が軽減できる場合がある

介護保険の自己負担割合(1割~3割)は、本人の所得だけではなく、同じ世帯に住む65歳以上の家族の所得も影響してきます。

そのため、収入の多い家族と同一世帯だと2割負担になってしまうこともありますが、世帯分離をすることで本人の所得のみで判定され、1割負担になることもあります。

本人の年金や所得がもともと多い場合は、世帯分離をしても1割負担にならないこともあるので、事前に行政窓口で確認をしたほうが安心です。

介護サービスを利用すればするほど、自己負担もどんどん増えてくる…そんなときに活用したいのが、介護保険の”負担軽減制度”。

例えば「高額介護サービス費」は在宅でも使える制度で、「介護保険負担限度額認定証」は施設入所時の食費や居住費を軽くする制度です。

ここでは、それぞれの特徴と世帯分離をした場合のメリットについてご紹介します。

「高額介護サービス費」とは

在宅でも使える制度で、介護サービス費の利用者負担分(1割~3割)の合計額が一定の額を超えた場合に、超えた部分の金額があとから払い戻される制度です。

この一定の額は、世帯の課税状況などに応じて段階的に設定されているため、世帯分離を行い要介護者1人を「1世帯」とした場合、「非課税世帯」として扱われ”一定の額”が低くなる場合があります。

世帯分離を行い、「非課税世帯」となった場合、どの程度上限額が変わるのでしょうか?

「介護保険負担限度額認定証」とは

主に施設入所時やショートステイ利用時の居住費や食費を軽減するための制度です。

介護保険施設(特別養護老人ホームなど)に入所すると、「居住費」や「食費」は、介護保険の対象外=つまり、全額自己負担になります。

そこで活躍するのが「介護保険負担限度額認定証」!この認定証があれば、所得に応じて「居住費・食費」の負担額がグッと軽くなります。

第1段階の認定を受けた場合、どの程度負担が軽減されるのでしょうか?

世帯分離を行うことで、この「介護保険負担限度額認定証」の申請が通りやすくなる場合があります。

申請要件のポイントは次の3つです。

- 本人の所得が低いこと

- 世帯全体が住民税非課税であること

- 預貯金の額が一定以下であること

この制度には注意点があり、世帯分離しても、同じ住所に住んでいる配偶者が住民税を課税されていると、「住民税非課税世帯」とはみなされず認定を受けられない可能性があります。申請の際は配偶者の課税状況や預貯金額などをチェックしておきましょう

世帯分離を行うデメリット!結果として支払い額が増えることも?!

高額介護サービス費の「世帯合算」が使えなくなる場合がある

前述で解説した「高額介護サービス費」は、世帯分離することによって非課税世帯とみなされ負担の上限が下がるケースもありますが、実は逆に負担が増えてしまうかもしれない”落とし穴”があるんです。

高額介護サービス費制度は、そもそも世帯単位の制度。同一世帯で要介護者が複数人(夫婦など)いた場合、それぞれの介護サービス負担額が合算され、上限額を超えた分が払い戻されます。

世帯分離すると、合算対象外となる可能性があり、それぞれ単独で上限額が設定されてしまいます。

健康保険の扶養から外れるリスク

住民票を別にして世帯分離すると、「同一生計」とみなされなくなり、健康保険の被扶養者から外れる可能性が。

被扶養者から外れてしまった場合は、要介護者自身が国民健康保険に加入することになり、保険料の支払いが発生します。

しかし、本人が「後期高齢者医療保険制度」に加入していた場合、この制度にはもともと扶養の考え方がないため「扶養から外れる」ということは関係しません。

後期高齢者医療保険制度の保険料は「本人+同一世帯の人の所得」で決まるため、世帯分離をすることで保険料が軽減される可能性はあります。

医療費との合算ができなくなることも

医療保険と介護保険には、それぞれ高額負担を軽減できる制度があります。

この制度を「高額医療・高額介護合算制度」といい、同じ世帯の人の医療費と介護費を合算し、一定の上限額を超えた部分の金額があとから払い戻される制度です。仕組みとしては、先ほど解説した「高額介護サービス費」に似ていますね。

世帯分離をすると、別世帯として扱われてしまうため、合算の対象外になってしまい、負担軽減が受けられなくなる可能性があります。

まとめ

世帯分離は、介護保険の自己負担割合や施設利用時の食費・居住費を軽減できる可能性があるなどのメリットがある一方で、他制度への影響によりかえって負担が重くなってしまうリスクがあります。

また、世帯分離はあくまでも税や保険の仕組みによって“負担が変わる可能性がある”だけです。

市町村の窓口で「世帯分離をすれば介護保険の負担が下がりますか?」と聞くのは原則NG。

判断に迷ったら、ケアマネジャーや地域包括支援センターなどで相談をしながら、慎重に進めていくことをオススメします。