施設入所を検討したとき、まず最初に「特別養護老人ホーム」が頭に浮かぶ方も多いのではないでしょうか。

認定調査の場面でも、「要介護がいくつになったら、特別養護老人ホームに入れるの?」と質問を受けることが多くありました。

今回は、要介護認定において1つの区切りとも言える「要介護3」という状態について、介護認定調査員の立場からわかりやすく解説していきます!

特別養護老人ホームと要介護3の関係

特別養護老人ホームについて

特別養護老人ホーム(いわゆる”特養”)は、介護が必要な高齢者が長期間安心して暮らせる公的な施設であり、食事や排せつ、入浴など、日常生活に必要な介護を24時間体制で受けることが出来ます。

民間の有料老人ホームに比べて比較的費用が抑えられることが多く、寝たきりの方や認知症の進行により在宅生活が困難になった方などが多く入所しています。

特別養護老人ホームの入所条件とは?

特別養護老人ホームに入所するためには、原則として要介護3の認定を受けていることが必要。

しかし、要介護3になったからといってすぐに入所できるわけではありません。

各施設には多くの待機者がいるため、実際に入居できるまでには時間がかかるのが一般的です。

実際に申し込むためには、市区町村の窓口や地域包括支援センター、ケアマネジャーなどに相談しながら必要な手続きを進めていくことがおすすめです。

ただし、認知症などで在宅介護が困難な場合や、虐待の恐れがある場合などでは、要介護1・2でも特例として入所が認められることもあります

要介護3って、どんな状態?

要介護1~5の中でどの位置?

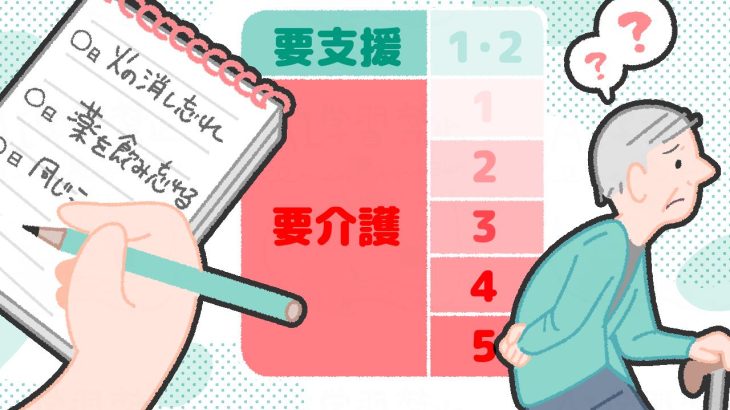

介護保険では、要支援1・2と要介護1~5に、認定区分が分かれています。

要介護3はこの中で、”ちょうど中間くらいの位置”。

「常に誰かの介助が必要なレベル」とされています。

要介護1・2は比較的自立度が高く、日常生活は一部介助で済む人が多いですが、要介護3になると食事・排せつ・入浴などで介助が欠かせないケースが増えてきます。

どんな状態が要介護3?

具体的には、立ち上がりや移動などが自力では行えず日常生活で常に誰かの介助が必要な場合であったり、身体状態に問題がなくても、認知症の進行により精神状態が著しく不安定な場合です。

このような状態になってしまうと、家族が24時間見守りをしていないと在宅介護が困難になることが多く、介護者の負担が大きくなります。

認定の基準とコツ

認知症が無い場合

要介護3の認定は、認定調査での回答内容が大きく影響します。

認知症が無かったとしても、立ち上がりや移動、排せつや食事摂取などが自力では行えない状況であり、日常的に介助が行われている場合は、具体的な介助内容をしっかりと調査員に伝えましょう。

たとえば車椅子を使用している方であっても、普段から一切介助が行われておらず自力で移乗や排せつなどが出来てしまっている場合、そのまま調査員に伝えてしまうと「介助なく自分で出来ている」という判定になってしまいます。

特によく落とし穴になってしまうのが「移動」の部分。普段から車椅子を自走して介助なく目的地に移動していたとしても、例えば室内の曲がり角や狭い場所、段差のある場所などは介助者が車椅子を押して介助していれば、「一部介助」として判定される場合があります。

認定調査における「自分で出来る」とは、道具や人の手を一切借りず自分の力のみで出来る場合が該当します。手すりや歩行器、家具などの何かに掴まれば出来るなどの場合は「何かにつかまれば出来る」という判断となり、ほんの少しの違いで判定が変わることが多くあるのです。

例えほんの少しの介助や見守りであったとしても、「こういう場合にはこんな介助をしています」と、細かく伝達しましょう。

認知症がある場合

認定調査の際に特に注意したいのが、「身体は元気だけれど認知症の進行が著しい場合」です。

このような状態で要介護3と認定されるケースは、特に「精神状態の不安定さ」が、判定に影響を与えることが多いため、具体的な頻度や内容を調査員にしっかりと伝達することが重要となります。

妄想や介護拒否、同じ話の繰り返しなど、精神状態の不安定さに関する出来事が複数起きている場合は、判定の際にプラスに働くことが多くあります。日ごろから状況を細かくメモし調査員に直接渡すなどのフォローをすることがおすすめです。

また、外出すると自宅に戻れなかったり、室内であっても自身の部屋やトイレの場所などが分からなくなり、介助者が常に声掛けし誘導しないと目的地にたどり着けない場合なども重要な情報になるので、そういった情報も含めてしっかりと調査員に伝えるようにしましょう。

要介護3で使えるサービスには何がある?

在宅で使えるサービス

要介護3になると、必要に応じてほとんどの介護サービスを利用することが出来ます。

「できれば住み慣れた家で暮らしていきたい」という方も多く、状況に合わせて様々なサービスを組み合わせながら生活を続けることが出来ます。

在宅サービスには、以下のものがあります。

- 訪問介護

- 訪問看護

- 訪問入浴

- 訪問リハビリテーション

- デイサービス

- ショートステイなど

その他福祉用具のレンタルや住宅改修(手すりの設置や段差の解消など)を利用することも出来るため、「どのサービスをどのくらい使うか」は、担当のケアマネジャーと相談しながら決めていけるので安心です。

ただし、在宅サービスの場合は要介護度によって”区分支給限度基準額”が設定されており、要介護3の場合は1か月あたり270,480円までの利用が出来ると定められています。(実際に負担するのはこのうち1割~3割の金額)

使えるサービスの種類に制限はありませんが、無制限にサービスが利用できるわけではないので、注意が必要です。

施設で使えるサービス

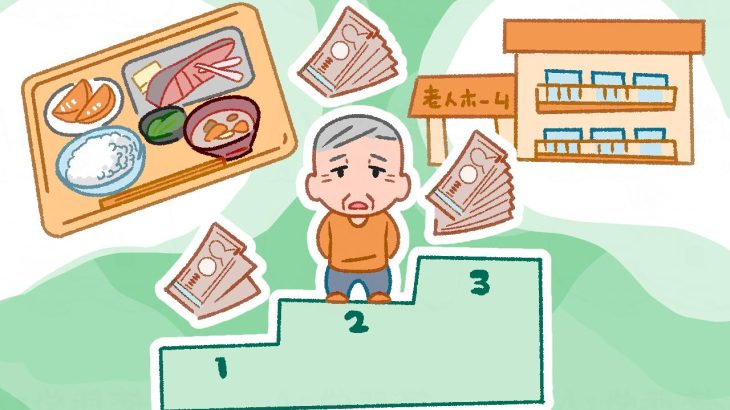

要介護3になると、身体介助の量が多くなり家族だけでの介助が困難となるケースが増えるため、在宅だけでなく施設の利用を検討し始める方も多くなります。

介護保険施設のほか、有料老人ホームなども含めほとんどの施設が利用できるようになり、特に特別養護老人ホームの場合は入所条件が原則要介護3からであるため、施設の選択肢が大幅に広がることとなります。

主な施設には、以下のものがあります。

介護保険施設

- 特別養護老人ホーム

- 介護老人保健施設

- 介護医療院

その他の施設

- 有料老人ホーム

- サービス付き高齢者住宅

- グループホームなど

施設には様々な種類があり利用料金も施設により異なるため、どの施設が合っているか、家族の負担や本人の希望を考えながらケアマネジャーと相談して選びましょう。

ただし、自立の人を対象とした施設も一部あるため、希望する施設がある場合は条件を事前に確認しておくと安心です

まとめ

1つの区切りとなる、「要介護3」。

利用できるサービスの幅が大きく広がり、在宅でも施設でも必要に応じた介護を受けられます。

「どんなサービスをどれくらい使うか」「施設に入るかどうか」は、家族や本人だけで抱え込まずに、ケアマネジャーに相談しながら決めていきましょう。

介護は1人で抱え込むと負担が大きくなりがちです。使えるサービスを上手に活用しながら、無理の無い介護生活を送ってくださいね。