家計に大きな影響を与える”税金”。介護が必要な家族が居ても、容赦なく税金の負担はかかってきます。

そんな時に知っておきたいのが「障害者控除」!

障害者手帳を持っていなくても「障害者控除」を受けることが出来るかもしれないこの制度は、実は知らない方も多くいらっしゃるのが現実です。

今回はこの「障害者控除」について、わかりやすいように解説をしていきます!

障害者控除とは?

障害者控除の意味

障害者控除って、そもそも何?と思う方がほとんどではないでしょうか。

障害者控除は簡単に言うと、障害がある方や一定の介護状態にある方がいる時に、”税金をちょっと軽くしてくれる”制度なのです。

控除を受けることで、結果的に払う税金が少し安くなり、家計の負担を減らすことが出来る可能性があるのです。

ただし、この制度は「申請しないと使えない制度」なので、控除を受けるには自身で申請する必要があります

障害者控除で対象になる税金は?

ここで気を付けなければならないことは、”介護認定と関係のある障害者控除”で対象となる税金は「所得税」と「住民税」の2つだけということです。(相続税の障害者控除とは別の制度です)

障害者控除を受けると、所得税と住民税の計算をするときに、収入の一部を”無かったこと”にしてくれるイメージです。

そうすることで「所得税」「住民税」が少し安くなり、家計の負担が軽くなりますが、「固定資産税」や「自動車税」など他の税金には適応されないので注意してくださいね!

障害者控除の対象者

どんな人が対象者になるの?

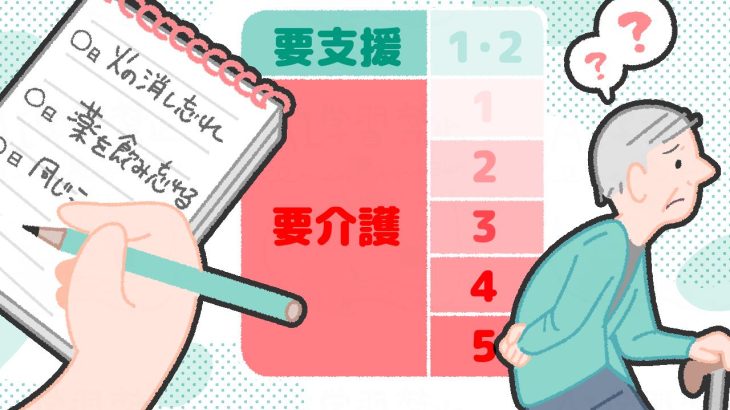

障害者控除を受けられるのは、”障害があると認められている方”や、”一定の条件を満たす要介護の方”となります。

- 「身体障害者手帳」などの手帳を持っている方

- 65歳以上の要介護認定を受けている方で、市区町村が”障害者相当である”と認めた場合

このような方々が対象者となります。

詳しい条件は市区町村によって少しずつ違うので、まずは窓口で確認してみるのがオススメです。

要介護認定との関係

障害者控除を受けられる対象者の1つに「65歳以上の要介護認定を受けている方で、市区町村が”障害者相当である”と認めた場合」とお伝えしました。

ここだけを見ると、「それなら、要介護認定を受けているから、障害者控除も自動的につくんじゃないの?」と考える方もいるかもしれません。

しかし、前述のとおり詳しい条件は自治体によって異なります。

また、障害者手帳を所持していない人が障害者控除を受けるには、市区町村の申請をして「障害者控除対象者認定書」を発行してもらう必要があるのです。

つまり、要介護認定を受けていても、誰でも自動的に障害者控除の対象になるわけではないので、注意が必要です。

申請方法や必要書類、認定証の使い方

どこに申請したらいい?

障害者控除対象者認定書を発行してもらうためには、お住いの市区町村の介護保険課など、介護認定を扱っている課で申請を行うことが多いです。

この申請は、要介護認定のみを受けていて障害者手帳を所持していない場合に必要であり、障害者手帳を所持している人は認定書が必要ないため申請は不要です。

障害者手帳を所持している方の障害者控除の受け方は、下記に記載しています。

申請するときに必要な書類はある?

市区町村窓口に申請する際の申請書は、一般的には市区町村のホームページなどからダウンロードすることが出来ます。

また、家族が代わりに申請する場合には委任状が必要なこともあるため、申請前にホームページをしっかりと確認し、必要書類を準備してから申請を行うことがオススメです。

障害者控除の受け方や、認定書の使い方

障害者控除を受けたい場合は、障害者手帳を所持しているかどうかで申請の流れは少し変わります!

障害者手帳を持っている場合

- 年末調整の時に勤務先に障害者手帳を提出するか、確定申告の時に税務署に提出

障害者手帳がない場合(要介護認定のみを受けている場合)

- まずは市区町村の介護保険課などの窓口に申請を行い、「障害者控除対象者認定書」の発行をしてもらう

- その後、確定申告や年末調整で「障害者控除対象者認定書」を提出する

このように、障害者手帳も障害者控除対象者認定書も、”持っているだけでは控除に反映されない”ので、必ず確定申告や年末調整の際に提出しましょう。

控除額の目安と区分について

どの区分に当てはまる?

障害者控除には、控除額の大きさに関わる「一般障害者」と「特別障害者」という2つの区分があります。

どちらに当てはまるのかは、障害の程度や生活の状況などで変わってきます。

一般障害者

- 比較的軽度の障害の人

- 身体障害者手帳の等級が軽めの場合など

- 要介護1~3くらいで生活に一部介助が必要な人

特別障害者

- 障害の程度が重めの人

- 身体障害者手帳1級・2級など

- 要介護4・5くらいで全面的な介助が必要な場合や認知症で意思疎通が難しい方など

ただし、上記はあくまで目安となっており、実際どちらに区分されるかは市区町村により判断されます。

また、「特別障害者」のうち、家族が同居して介護している場合に適応される「同居特別障害者」という区分に該当した場合、控除される金額がさらに大きくなる可能性があるので、申請時には必ず申告しましょう。

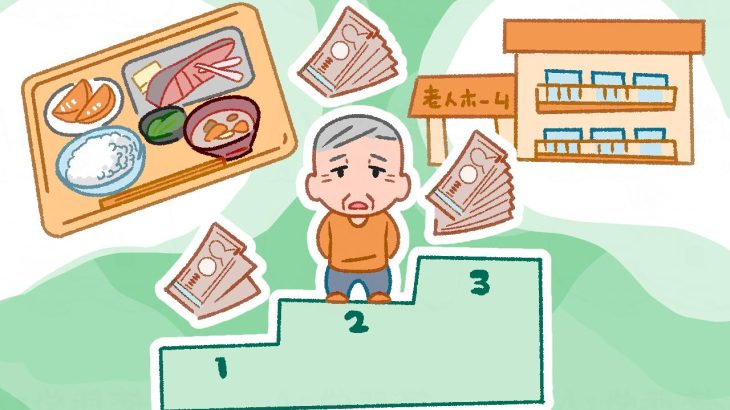

控除額の目安は?

控除される金額は、どの区分に当てはまるかによって変わってきます。

一般障害者の場合

- 所得税:1人につき27万円の所得控除

- 住民税:1人につき26万円の所得控除

特別障害者の場合

- 所得税:1人につき40万円の所得控除

- 住民税:1人につき30万円の所得控除

同居特別障害者の場合

- 所得税:同居で面倒を見ていると、控除額が75万円にUP!

- 住民税:同居の場合、控除額が53万円にUP!

上記の控除額はあくまでも目安であり、扶養している人の区分や家族構成などによっても変わる可能性があります。

不安な場合は、確定申告や年末調整の時に税務署や市区町村窓口で確認してみるのが良いかもしれません。

まとめ

認定調査をしていると、「税金が高くて大変…」という話を聞くことが多くあります。

昨今の物価高などによって家計が苦しい方は多く、それは要介護認定を受けている方でも同じです。

「障害者控除」は、障害者手帳を所持している方々だけでなく、要介護認定を受けている方でも控除を受けられる可能性がある大切な制度ですが、あまり認知されていないのも現状です。

毎年の税金を軽くできるかもしれない大切な制度ではありますが、これまで説明してきたように「申請しないと使えない制度」であるため、まずはご家族で話し合ったり必要に応じて申請前に市区町村窓口で相談してみるのがおすすめです。

様々な制度をうまく活用しながら、少しでも負担を軽くしてゆとりある介護生活を送っていきましょう。