施設に入所したい!または、家族の施設入所を考えている…。そんな時に、食費や居住費が高くて驚いた経験はありませんか?

介護には様々なお金がかかり、時には生活を圧迫してしまうことも珍しくはありません。

今回の記事では、そんな時に役立つ、経済的な負担を軽くする制度「介護保険負担限度額認定」について介護認定調査員が分かりやすく解説していきます。

経済的な負担を軽くする制度「介護保険負担限度額認定」

介護にかかる費用をざっくりおさらい

介護保険サービスを利用した際に、所得に応じて1割~3割の自己負担額が発生してきます。これを「負担割合」といいます。

この「負担割合」は、「介護サービス費」つまり”介護というサービス”を受けた時に発生する自己負担のことです。

一方で、食費や居住費・その他の理美容費などは全額自己負担になります。

毎日かかる「食費」「居住費」

施設に入所した場合、ご本人様にとってはその場所が”生活の場”。

「食費」「居住費」は、介護サービス費とは別に、毎日かかる費用となります。

たとえば、1日当たり食費が1,300円前後・居住費が2,000円前後だとすると、1か月だけで10万円近くになることもあります。これらは介護保険が適応されない”全額自己負担”の部分なので、負担が重いと感じる方も多いのが実情です。

介護保険負担限度額認定ってなに?

想像以上に負担が重い”全額自己負担”の部分。経済的に不安のある方にとっては、施設入所をあきらめざるを得ない理由の1つとなってしまいます。

そこで、施設入所を諦める前に検討したいのが「介護保険負担限度額認定」の制度。

この介護保険負担限度額認定は、施設入所時の「食費」や「居住費」の自己負担を軽くしてくれる制度なのです。

ただし、「介護保険負担限度額認定」を受けるためには一定の要件を満たしていることが必要です

利用するために必要な準備や、有効期限はある?

認定要件と「介護保険負担限度額認定証」の交付

この制度を利用するためには「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けている必要があります。

この認定証は、誰でも自動的にもらえるわけではなく、一定の要件を満たしている方のみが対象です。

認定の要件は、主に次の3つです。

- 本人と住民票上の同一世帯の人の市町村民税が非課税であること

- 本人および配偶者(世帯分離している場合も含む)の市町村民税が非課税であること

- 本人・配偶者の資産(預貯金や有価証券など)が一定額以下であること

これらの要件すべてを満たすことで、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けることが出来ます。

ただし、認定証の交付を受けた後でも、資産や所得に大きな変動があった場合は、再審査や認定の取り消しになる場合があるので注意が必要です。

申請はどこにするの?

「介護保険負担限度額認定証」を利用するためには、お住いの市区町村の窓口(介護保険課など)に申請を行う必要があります。

また、申請時には年金額や預貯金残高が分かるものなどの書類が必要となります。

お住いの自治体により必要書類が異なる場合があるので、申請時には必ず市区町村のホームページなどで確認をしましょう。

有効期限はある?

この「介護保険負担限度額認定証」には、有効期限があります。

具体的には、初めての申請の場合は申請した月の初日(1日)から、次の7月末までが有効期間となります。

継続して利用したい場合には、毎年更新手続きが必要です。有効期限が切れる前に、忘れずに申請しましょう。

申請前に知っておきたい!損しないためのポイントとコツ

世帯分離で認定されやすくなるかもしれない?

「少しでも、認定されやすくしたい!」そう思ったとき、ひとつの”コツになるかもしれない”ものとして挙げられるのが、「世帯分離」です。

介護保険負担限度額認定では、”本人と住民票上の同一世帯の人の市町村民税が非課税であること”が要件の1つとなっています。

たとえば、親と子が同じ家で同一世帯にいる場合、子に住民税が課税されていると”同一世帯の人の市町村民税が非課税である”という要件から外れてしまうことになります。

こうしたときに、親と子の住民票を分けて「世帯分離」することで、”非課税”の条件をクリアしやすくなることがあります。

ただし、”配偶者の市町村民税が非課税であること”の要件では、世帯分離している場合も含まれるので、注意が必要です

また、「世帯分離」は1つの工夫である反面、他の制度への影響等も注意が必要であるため、事前の確認や慎重な判断が大切です。

所得と資産の見られ方に注意!

介護保険負担限度額認定の審査では、所得だけではなく「資産」もチェックされます。

つまり、年金や給与などの収入が少なくても、預貯金や不動産などの「資産」が多ければ、認定されない場合があります。

また、認定の条件には”本人や配偶者の資産が一定額以下であること”が含まれており、本人の所得が少なくても、配偶者の貯金や持ち家がある場合は認定要件から外れることとなります。

資産の確認方法としては、通帳のコピーや不動産の登記事項証明書などの提出を求められることがあります。

「自分は収入が少ないから大丈夫!」と思い込んでいると、思わぬ落とし穴になることもあるため、申請前に配偶者の資産も含めてしっかり確認しておきましょう。

実際、どのくらい安くなる?交付後の使い方は?

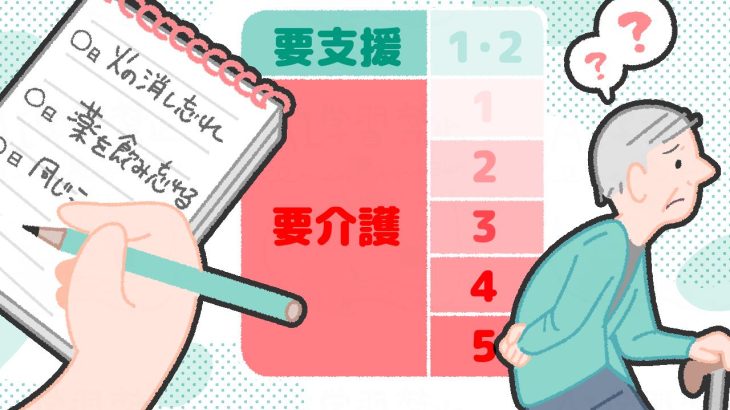

段階別の限度額設定

介護保険負担限度額認定証が交付されると、施設でかかる「食費」「居住費」の上限額が、本人の所得や資産に応じて4段階に分けられて軽減されます。

たとえば、1か月あたりの「食費」「居住費」の合計が・・・

- 第1段階の人 → 約3~4万円前後に抑えられることも

- 第2段階の人 → 約5~6万円前後に

- 第3段階の人 → やや高めの約7~9万円前後に

認定を受けない場合月10万円以上かかることもありますが、認定を受けることで1か月あたり数万円単位で安くなる可能性があります。

ただし、施設の種類や部屋のタイプなどによって金額等が異なるため、入所前に確認しておくことが大切です

使える施設と注意点

介護保険負担限度額認定証が使えるのは、介護保険制度における「介護保険施設」だけ。

介護保険施設とは

有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅などでは、使うことが出来ません。

しかし、特別養護老人ホームに併設されたショートステイ(短期入所生活介護)では、認定証が使える場合があります。すべてのショートステイが対象となるわけではないので、利用予定の施設が対象かどうか、事前に確認しておくと安心です。

限度額認定証は、持っているだけで自動的に反映されるものではありません!施設に事前に提出することで軽減が反映されるため、入所時には忘れずに提出しましょう

まとめ

食費や居住費を軽減してくれる”介護保険負担限度額認定証”。

申請するタイミングや施設の種類、提出の有無で大きな差が出てきます。

認定要件を事前にしっかり確認しつつ、上手に活用しながら、安心して介護サービスを受けられるようにしましょう。