突然のめまいや疲れやすさ、記憶力の低下やふらつき。これらの症状は、加齢や持病のせいだと思っていませんか?

それらの原因が複数の薬を同時に服用していることによる影響である可能性があります。

特に高齢者では代謝や排泄機能が低下するため、薬剤の効果が体に悪影響を与える場合も多くあります。

長年医療現場で働くソーシャルワーカーの立場から、多剤服用の現状やリスク、対策方法について詳しく解説します。

その薬、本当に必要?ポリファーマシーを考える

ポリファーマシーとは?

ポリファーマシーとは、必要以上に多くの薬を同時に飲むことで、体に悪い影響が出る状態のことをいいます。

薬が増えすぎると、副作用が起きたり、薬同士が影響し合って効き目が弱まったりするリスクが高まります。

ポリファーマシーの現状

高齢化社会の進展

厚生労働省「高齢者の医薬品適正使用の指針」によると、75歳以上の高齢者の約4人に1人が7種類以上の薬剤を処方されている状況が報告されています。

加齢に伴う代謝機能の低下や複数の医療機関を受診することが、ポリファーマシーの形成要因となっています。

複数医療機関の受診

複数の医療機関を受診することで、処方薬の重複や相互作用が発生しやすく、患者自身が処方状況を管理できていないケースが多くなっています。

高齢者への特に深刻な影響

加齢によって引き起こされる変化

特に高齢者では、加齢により薬の働きが変化し、副作用や相互作用のリスクが増え、健康や生活の質に影響を及ぼす可能性が高まるといわれています。

まずは、以下の要因がポリファーマシーの発生リスクを高めることを十分に理解することが大切です。

ポリファーマシーが発生する要因

複数の病気があること

年齢とともに、高血圧や糖尿病、心臓病などの持病を複数抱える高齢者が増えるため、それぞれの病気に合わせて薬が処方され、自然と薬の数が多くなる。

いくつもの病院にかかっていること

高齢者は病気ごとに異なる病院や診療科を受診することがよくあるため、医師同士が処方内容を共有できていない場合があり、薬が重複したり、不必要な薬が処方される。

副作用に対処する薬が追加されること

処方された薬による副作用を抑えるために、新たな薬を追加することがあり、この「薬を減らすどころか増やしてしまう」流れが、ポリファーマシーをさらに悪化させる。

年齢による体の変化

高齢者は薬を吸収したり、体の外に排出する力が弱くなるため、薬が効きすぎたり副作用が出やすくなり、その結果、管理が難しくなる。

もしかしてその症状、ポリファーマシーが原因かも

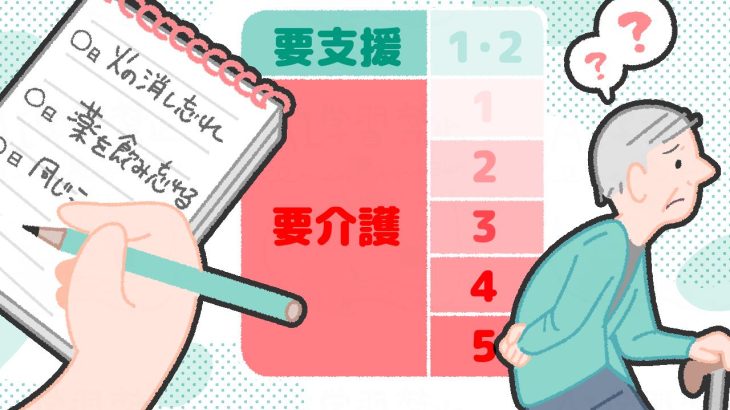

高齢者に多い症候(老年症候群)として現れることも多く、単なる加齢として見過ごされやすいため注意する必要があります。

家族や身近な人に似た症状が見られた場合には、薬の過剰な服用が影響している可能性を考慮することが重要です。

薬物起因性老年症候群の主な症状

- ふらつき・転倒:筋力低下やバランス感覚の悪化により、転倒のリスクが増加する。

- 抑うつ:気分の落ち込みや無気力感が見られる。

- 記憶障害:記憶障害や混乱、せん妄などが見られる。

- 摂食嚥下障害:食欲不振や嚥下困難が発生する。

- 睡眠障害:過鎮静や不眠など、睡眠に関する問題が生じる。

- 便秘:消化機能の低下や腸の動きが鈍くなることによる便秘が発生する。

- 排尿障害、尿失禁:尿失禁や排尿困難が見られる。

家族や介護者ができること

お薬手帳の活用

お薬手帳を活用し服薬状況を把握することが大切です。

家族が定期的にお薬手帳を確認し、処方薬や市販薬、サプリメントの記録を一元化することで、薬の重複や相互作用のリスクを早期に発見することができます。

健康状態の変化に注意

家族が日常的に高齢者の健康状態を観察し、変化があれば医師や薬剤師に相談しましょう。

医療機関との連携

家族が医療機関の診察に同席し、医師や薬剤師に服薬状況や健康状態を共有することで、処方内容の適正化をサポートしましょう。

また、複数の医療機関を受診している場合は、情報の共有を促すよう心掛けましょう。

薬管理のサポート

高齢者が薬を正しく服用できるよう、家族が以下のようなサポートを行うことが効果的です。

- ピルケースやタイマーを活用して飲み忘れを防ぐ。

- 薬の服用スケジュールを一緒に確認する。

- 飲み方やタイミングを再確認する。

定期的な処方の見直しを提案

家族が医師や薬剤師に対して、定期的な処方の見直しを依頼するようにしましょう。

特に、症状が改善した場合や新たな副作用が疑われる場合には、積極的に相談することが大切です。

多剤服用の時代を乗り越えるために

処方の見直しのタイミング

定期的な診察時

外来受診時や定期検診の際に、現在の処方薬が健康状態に適しているかを確認する。

健康状態の変化時

健康状態が悪化したり、新たな症状が現れた場合には、処方薬がその変化に適応しているかを再評価してもらう。

入院や施設入所時

入院時や介護施設への入所時には、全体的な服薬状況を報告し、重複処方や不適切な薬剤を見直す機会として活用する。

副作用や服薬困難がある場合

薬の副作用が疑われる場合や、服薬スケジュールを守るのが難しい場合には、処方内容を調整してもらう。

他の医療機関を受診した場合

複数の医療機関を受診している場合、処方薬が重複している可能性があるため、かかりつけ医や薬剤師に全体の処方内容を報告し、調整してもらう。

年齢や生活環境の変化時

年齢や生活環境(例:介護サービスの利用開始、運動量の変化など)が変わった場合には、薬の必要性や適切性を再評価してもらう。

医師とのコミュニケーションのポイント

受診時の準備

現在服用している薬のリストやお薬手帳を持参し、必要に応じて全ての薬について説明できるように準備しておきましょう。

複数医療機関間の情報共有

異なる医療機関で治療を受けている場合は、処方薬や健康状態の情報を共有することで、重複処方や薬物相互作用のリスクを軽減することができます。

薬剤師とのコミュニケーションのポイント

薬局での相談

処方薬だけでなく、市販薬やサプリメントも含めて、服用している全ての薬について薬剤師に確認してもらいましょう。

服薬指導の活用

薬剤師による服薬指導は、特にポリファーマシーを防ぐために重要であり、患者が安全かつ効果的に薬を使用できるよう支援します。

薬の服用方法や注意点について詳しく聞き、誤解がないようにしましょう。

まとめ

ポリファーマシーは、高齢者を中心に多くの人々が直面している重要な課題です。

医師との信頼関係は重要ですが、ただ受け身でいるのではなく、自分自身も知識を深め、定期的な処方の見直しや適切な情報共有を行うことが大切だと考えます。

より安全で効果的な薬物療法を行うためには、家族や介護者の支えが重要な役割を果たし、患者を取り巻くチーム医療の力を活かすことが求められています。